침몰선박 ‘잔존유’, ‘억!’ 소리 나도 찾는 이유

해양환경공단, 해양 침몰船 잔존유 확인·회수 작업 박차

30년 전 침몰한 ‘용산호’ 작업에 20여억 원 투입 예정

기술 국산화 이후 제거 비용 크게 낮아져, 사업 확대

[데일리임팩트 권해솜 기자] ‘바닷속 시한폭탄’으로 불리는 침몰선의 잔존유 제거가 활발하게 펼쳐진다. 해양환경공단은 3월 말부터 5월 초순까지 공공기관 경영정보시스템인 ‘알리오’에 침몰선 4척의 잔존유 확인과 회수 작업 등에 관한 입찰공고를 냈다.

한 달 보름 사이에 4척에 대한 작업이 진행되는 것은 이례적이다. 외국 기술에 의존하던 잔존유 회수 분야에서 국내 기술이 축적돼 상대적으로 적은 비용으로 잠재적 오염 요인을 제거할 수 있다는 자신감이 엿보인다.

4척의 입찰공공에서 제시된 예가(預價)는 약 37억원. 지난 2011년 포항 앞바다에서 진행된 경신호 한 척의 잔존유 회수를 위해 네덜란드 업체에 253억원을 지불했다는 점을 고려하면 훨씬 낮은 금액이다. 물론 4척의 잔존유 제거가 모두 끝나려면 비용이 3~4배가량 늘어나고 1~2년의 기간이 걸릴 것으로 보이지만 국내 기술 확보가 얼마나 중요한지를 말해주는 사례이기도 하다.

또 하나 주목할 점은 잔존유 제거 대상 4척이 침몰 이후 지금까지 26년~31년간 해저에 박혀있었다는 사실. 당연히 질문이 고개를 든다. 왜 침몰 직후에 하지 않고 30여 년이나 지나서야 적지 않은 돈을 들이는 이유가 뭐냐는 것이다. 분명한 효과가 있기 때문이다. 우선 대상 선박부터 알아보자.

◇ 잔존유 제거 대상 4척과 일정은 = 알데바란호(1189톤), 마린스타엠호(1596톤), 용산호(1981톤), 제5영원호(996톤)가 작업 대상. 1000~2000톤급 화물선이라는 공통점이 있다. 해양환경공단은 5월 안에 알데바란호와 마린스타엠호의 잔존유 회수 계약을 맺을 예정이다. 이르면 올해 안에 두 침몰 선박에 남아 있는 잔존유가 회수될 전망이다.

알데바란호는 1996년 9월, 전남 신안군 우이도 남서쪽 6km 해역에서 가라앉았다. 마린스타엠호는 1997년 10월, 같은 바다 26km 해역에서 침몰한 선박이다. 침몰 26~27년 만인 두 선박의 잔존유 회수 용역에는 16억원(예가)이 투입될 예정이다. 회수 이전 단계로 지난해에 실시된 두 선박의 잔존유 확인 용역에 지급된 예산 25억3655만원을 포함하면 총 투입금액은 40억원에 이른다.

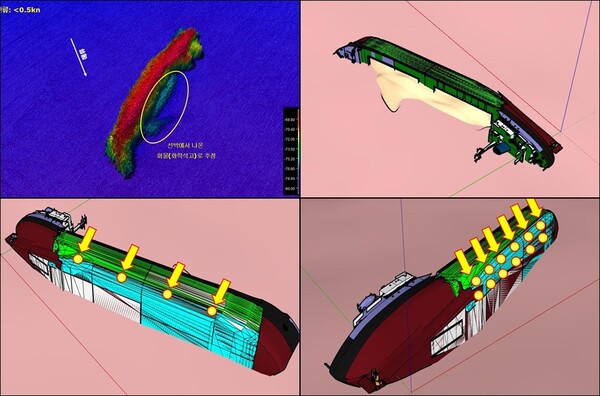

용산호는 1997년 10월 강원도 삼척시 장호항 해역에서 침몰한 화물선. 잔존유 확인 작업에 20여억 원이 예가로 제시됐다. 용산호는 수심 80m쯤에 가라앉은 것으로 추정된다. 잔존유 확인 업체로 낙찰되면 선체 정밀 조사와 함께 잔존유 유무 확인, 잔존유량 계측, 성분 분석, 영상 제작, 기술편람 등을 작성해야 한다. 해양환경공단은 이를 토대로 이르면 연말께 회수 용역을 공고할 계획이다.

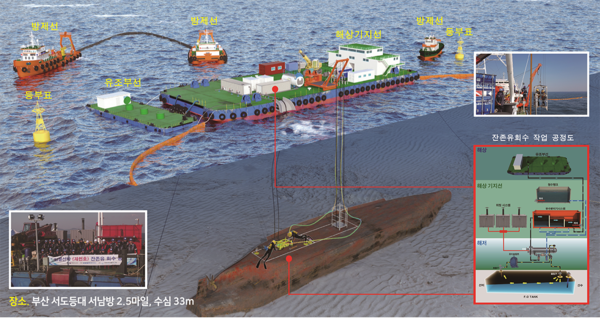

제5영원호는 4척 가운데 가장 오래전에 침몰한 선박이다. 1992년 11월, 부산 영도구 동삼동 태종대 남동쪽 2.0km 해역에 수몰된 제5영원호는 잔존유 제거작업의 기초 자료가 될 영상·수중 조사 작업등이 진행된다. 침몰 31년 만에 진행될 조사 작업에는 1억1928만원이 예가로 편성됐다. 이번 기초 조사를 마치고 확인 과정을 거쳐 내년에 회수 작업까지 진행되면 제5영원호의 잔존유는 침몰 32년 만에 바닷속을 빠져나오게 된다.

◇ 왜 30년 지나서야 잔존유을 제거하나 = 요즘은 선박이 침몰하면 바로 예비비를 활용하거나 긴급 예산을 편성해서라도 후속 조치가 뒤따르지만, 예전에는 상황과 인식이 크게 달랐다. 1990년대 후반까지 잔존유와 해양오염에 대한 인식 자체가 낮았다. 관련 기술도 없었다.

국제적으로도 잔존유 제거에 적극 나서야 한다는 공감대가 형성된 것도 1989년 이후부터다. 미국의 대형 유조선 엑슨 발데스호가 알래스카 연안의 암초에 좌초, 4만톤의 원유가 해안을 덮친 뒤에야 각국은 침몰 당시의 유출 기름뿐 아니라 해저에 가라앉은 침몰선에 남아 있는 기름에 대해 관심을 기울이기 시작했다.

한국이 본격적으로 침몰 선박의 잔존유 제거에 나선 시기는 1998년. 연안 유조선 두 척이 가라앉은 직후 인양이 어려워지자, 잔존유 제거로 눈을 돌렸다. 1995년 부산 앞바다 남형제도에서 침몰한 제1유일호와 1997년 통영 인근 앞바다에서 가라앉은 제3오성호에 남아 있는 기름을 1998년 하반기 동안 빼내는데 미국과 네덜란드 전문회사의 힘을 빌렸다.

◇ 잔존유 제거 가장 큰 장벽은 예산 = 외국 전문기업의 기술에 의존했지만, 한국 최초의 침몰선 잔존유 작업에 들어간 예산은 48억원. 인식도 저조한 데다 미리 책정한 예산도 없어 긴급하게 예산을 꾸리는 데 곡절을 겪었다. 두 번째 사례인 경신호의 잔존유 확인 및 제거 작업에는 훨씬 많은 난관과 맞닥뜨렸다.

1988년 2월 포항시 남구 호미곶 인근 해역에 침몰한 경신호(995톤)의 선종 역시 연안 유조선. 침몰 직후부터 제기되던 인양 및 잔존유 제거 요구는 1998년 제 1유일호와 제3오성호 잔존유 제거 작업을 계기로 들끓어 올랐으나, 실행에 이르기까지는 또다시 13년 걸렸다. 막대한 예산이 든다는 게 최대 장벽이었다.

결국 침몰 23년 7개월이 지난 2011년 9월 말에야 잔존유 512.3㎘ 제거작업을 간신히 마쳤다. 네덜란드 스미트사가 주도한 이 작업에는 253억원의 예산이 투입됐다.

◇ 기술 국산화와 낮아진 비용, 횟수도 늘어나 = 막대한 예산을 들였지만, 외국전문기업의 기술로 두 차례 경험을 쌓은 해양수산부는 기술 국산화에 눈을 돌렸다. 해수부 업무를 위탁받은 해양환경공단이 2019년부터 지금까지 거둔 침몰선박 잔존유 제거 실적은 모두 3척(당시 대상은 모두 4척이었으나, 1척은 잔존유가 없어 제외). 2019년 9월 실시한 제헌호 잔존유 회수작업은 전환점으로 평가된다. 기술 국산화의 첫 번째 시도였기 때문이다.

1992년 6월 침몰 이래 27년 만에 제헌호(2944톤)에서 빠져나온 기름은 98.6㎘. 조사와 확인, 제거에 모두 23억3114만원이 쓰였다. 외국 기술에 의존할 때보다 훨씬 낮아졌다. 힘을 얻은 해수부와 해양환경공단은 2020년말 퍼시픽프렌드호(1991년 침몰·4474톤)에서 19.7㎘, 2022년 3월에는 두리호(2004년 침몰·5552톤)에서 62.5㎘의 잔존유를 빼냈다. 투입 금액은 퍼시픽프렌드호 30억2655만원, 두리호 36억8853만원. 국산 기술이 동원된 3척의 총비용 90억4622만원은 외국 기술로 실시한 경신호 한 척의 잔존유 제거에 투입된 예산의 36% 수준이다.

해양환경공단이 불과 한 달 보름 사이에 4척에 대한 각종 작업 입찰공고를 낸 사실이 ‘이례적’으로 평가되는 이유가 바로 여기에 있다. 1998년부터 척수 기준으로 13년 동안 외국기술로 침몰선박 3척의 잔존유를 제거한 실적과 비교해 보자.

기술 국산화가 이뤄진 2019년부터 지난 2022년까지 3척(조사까지 포함하면 4척)을 진행한 데 이어 올해 들어 짧은 기간에 4척의 작업이 한꺼번에 진행되고 있다는 사실은 침몰선박 잔존유 제거에 가속이 붙었다는 사실을 말해준다.

◇ 얼마나 더 남았나 = 하지만 아직도 갈 길이 멀었다. 2280척으로 추정되는 침몰선박을 전수조사하려면 수백년이 걸린다는 추산도 있다. 물론 여기에는 과장이 있다. 침몰선박의 대부분은 소형 어선이기 때문이다. 침몰선박 사업을 관리하는 해양환경공단 예방·대응처의 범주원 대리는 “휘발성이 있는 경질유(輕質油)를 쓰는 100톤 미만 소형 선박은 잔존유가 있을 확률이 거의 없다”며 “기름이 유출되더라도 휘발하므로 위해성이 떨어진다”고 말했다.

30년이 넘는 침몰 선박을 왜 지금까지 그대로 두었는지에 대해서 범 대리는 “30년이 된 선박이라 할지라도 해저는 바람 등 외부 영향이 육상보다 적어 침몰선박의 선체 붕괴 속도가 상대적으로 늦게 진행된다”며 “우리나라 해역 내 침몰선박은 온전하게 선체 원형을 유지하고 있어서 확인하고 조사할 수 있는 시간 여유가 있다”고 설명했다.

해양환경공단은 위험하다고 판단되는 침몰선박 목록을 작성, 70여 척을 차례대로 조사할 계획이지만 문제는 역시 돈. 오염 여부에 대한 입찰공고를 내도 유찰되는 경우가 많다. 업체들이 생각하는 최소가격보다 예가가 낮다고 판단했기 때문으로 풀이된다. 지난해와 올해 조사 용역 입찰에서도 두 차례나 유찰을 거듭했다.

◇ 재활용은 가능할까. 잔존유 제거의 손익계산서 = 침몰선박에서 제거한 잔존유의 경제적 가치를 따져보자. 먼저 국제가격과의 비교. 한국석유공사의 유가정보서비스에 따르면 선박용 고유황 중질유의 18일 국제가격은 1배럴(Bbl)당 69.45달러(9만2437.95 원)에 형성돼 있다. 그동안 침몰선박에서 뽑아 올린 잔존유 제거 비용과 수량을 국제가격과 비교하니 40배에서 264배에 이른다는 계산이 나온다. 단순 비교하면 국제시장에서 매입하는 가격보다 제거된 잔존유의 가격이 그만큼 높다는 얘기다.

더욱이 잔존유는 깊은 바다에서 꺼내 비싸게 팔리는 해양심층수와 달리 쓰임새도 없다. 해수율, 즉 기름에 섞인 바닷물의 비중이 큰 탓이다. 순수한 기름을 추출하는 방법도 있으나, 그 비용이 태워버리는 비용을 웃돈다.

이렇게 접근하면 단순 손익계산서에서 침몰선박 잔존유 회수는 바보짓이다. 그러나 다른 셈법을 적용하면 손익 계산이 달라진다. 무엇보다 잔존유는 바닷속의 시한폭탄이 될 수 있다. 오염된 해수가 인근 양식장으로 번지면 어민들의 피해도 우려된다. 잠재적 관광자원의 훼손 가능성도 크다. 맑고 깨끗한 바다라는 환경적 요인까지 생각하면 잔존유의 가치는 셈하기도 어렵다.

해양수산부 관계자는 “무엇보다 해양환경보전 차원에서 바라볼 필요가 있다”며 “2차 피해까지 감안하면 (잔존유 제거 작업의) 가치는 셈하기 어렵다”고 말했다. 침몰선박 잔존유 회수 사업의 편익과 비용을 분석했던 P교수는 “‘바닷속의 시한폭탄 제거’를 넘어 ‘금(金) 이상의 가치를 지니고 있다”고 강조했다. 잔존유가 쓸모없는 오염원으로 보이지만 환경과 어민 보호, 관광자원 유지를 위해서는 역설적으로 귀금속을 능가하는 가치를 지니고 있다는 것이다. 해양환경공단의 침몰선박 잔존유 확인과 회수 작업이 가속되는 이유가 바로 여기에 있다.