올해 재생E 사용·공급망 실사...수출 제한하는 무역 장벽으로

재생E 가격 2년새 2배 늘어...단기적으로 녹색프리미엄 고려

공급망 이니셔티브 활용·리스크 관리로 공급망 실사 대응

[데일리임팩트 박민석 기자] ESG(환경·사회·지배구조)가 새로운 무역장벽으로 다가오고 있다. 경기 침체로 주요 수출 업종인 반도체·디스플레이 등에서 부진을 겪고 있는 가운데, 올해는 글로벌 고객사의 재생에너지 사용 요구와 공급망 실사가 더욱 부담을 가중시킬 전망이다.

특히 재생에너지 가격 상승과 공급망 내 인권·환경 사고 발생은 수출에도 타격을 입을 수 있어 기업들의 기민한 대응이 필요하다는 의견이 나온다.

13일 재계에 따르면, 주요 기업 ESG 담당자들은 올해 기업 생존과 직결된 주요 ESG 이슈로 ‘재생에너지 사용과 공급망 실사법’을 꼽았다.

고객사 재생E 사용 요구...녹색프리미엄 사용 고려해야

재생에너지 사용은 반도체·디스플레이·철강 등 전력 다소비 기업에게 ‘비용’ 측면에서 중요하다. 특히 RE100 추진과 고객사의 요구에 따른 영향이 크다. RE100은 기업의 사용전력 100%를 2050년까지 태양광, 풍력 등 재생에너지로 사용하겠다고 선언하는 자발적 캠페인이다. 현재 애플·구글·BMW 등 총 397개 글로벌 기업이 참여하고 있으며, 국내선 삼성전자를 포함해 27개 기업이 동참 중이다.

RE100에 참여 중인 글로벌 기업들은 생산공정 내 온실가스 감축을 위해 협력사에도 재생에너지 사용을 요구하고 있다. 실제 국내 제조기업(중소·중견 포함) 300곳 중 44곳(14.7%)은 글로벌 고객사로부터 재생에너지 사용 요구를 받고 있다.

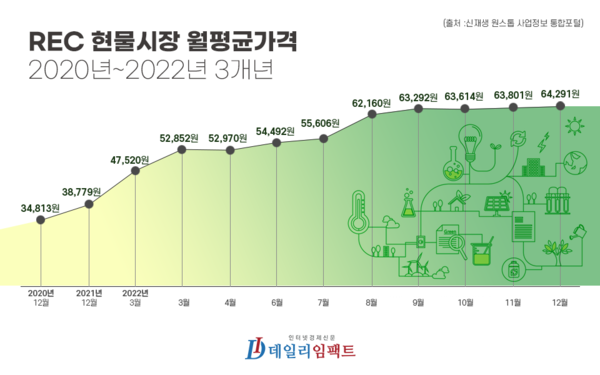

문제는 신재생에너지 의무공급(RPS) 비율 증가 등 영향으로 국내 재생에너지 가격이 상승하고 있다는 점이다. 재생에너지 공급 수단 중 하나인 REC(신재생에너지 공급 인증서) 가격은 2년간 2배 가까이 상승했다. 실제 1REC(1000Kwh)당 2020년 12월 기준 월평균 3만4813원이었으나, 지난해 12월엔 6만4291원으로 올랐다.

반도체 업계 한 관계자는 데일리임팩트에 “경기 불황에도 해외 고객사들의 재생에너지 사용 요구는 변함이 없다"며 "실적도 좋지 않은 상황에서 전기료와 함께 재생에너지 가격도 높아져 부담이 크다"고 말했다.

부족한 국내 재생에너지 발전량은 비용 부담을 더욱 가중 시킨다. 정부가 최근 공개한 ‘제10차 전력수급기본계획’에서는 2030년 신재생에너지 공급 목표를 21.5%로 설정했다. 이는 전 정부가 국가온실가스감축목표(NDC)에서 제시한 2030년 신재생에너지 발전 비중인 30.2%보다 9%가량 줄인 셈이다. 정부는 올해 태양광 지원 등 재생에너지보급 관련 예산도 약 20%가량 줄였다.

업계에서는 가격 부담을 줄이기 위해 장기적으로는 정부의 재생에너지 공급, 단기적으로는 기업들의 녹색프리미엄 활용이 필요하다고 제언했다. 녹색프리미엄이란 전기 소비자가 전기 요금과 별도의 비용을 한전에 납부하면 재생에너지 사용 실적으로 인정받는 제도를 말한다.

정택중 한국RE100협의체 의장은 데일리임팩트에 “재생에너지 가격 안정을 위한 핵심은 공급을 늘리는 것이기에 정부 차원의 노력이 가장 중요하다”며 “현재 재생에너지 사용이 시급한 수출 기업은 공급 수단 중 우선 비교적 저렴한 녹색프리미엄을 활용해 단기적 이행수단으로 선택할 필요가 있다”고 조언했다.

해외 이니셔티브 활용해 협력사 환경·인권 수준 체크해야

공급망 실사법도 기업들이 주목하는 ESG 이슈다. 지난 1일부터 독일은 기업이 원자재 도입부터 제품 출하에 이르는 모든 생산 과정에 걸쳐 인권침해 여부를 실사하도록 하고, 문제가 발생하면 대규모 제재금을 부과하는 ‘공급망 실사법’을 시행 중이다.

적용 대상은 독일 기업에 제품과 서비스를 공급하는 외국 기업이다. 산업계에선 국내 100개 이상의 기업이 이 법의 영향을 받게 됐다고 보고 있다. 실사 의무를 위반한 기업은 최대 800만 유로 또는 연 매출 2%의 과징금이 부과된다.

독일 뿐 아니라 EU 실사법 또한 대기업은 내년부터, 중견기업은 2026년부터 적용 준비 중에 있다. 대상 기업은 역내 기업만 1만2800개, 역외까지 총 1만6800개로 공급망 전반에 걸쳐 국내 기업에도 영향을 미칠 전망이다.

실사법 도입 시 실사 의무가 있는 수출 기업은 행정업무와 비용이 늘고, 정보공개와 책임 범위가 넓어지면서 법적 소송 또한 늘어날 것으로 점쳐진다.

특히 반도체, 자동차, 철강업과 같이 원재료, 가공, 세척 등 제품 공정이 복잡하고, 여러 협력업체가 엮인 업종에서는 대응 준비에 분주한 상황이다.

현재 대기업들이 협력업체 대상으로 ESG 평가와 컨설팅·교육 등을 추진하고 있으나 여전히 개선할 부분이 많다.

대한상공회의소가 지난해 7월 국내 수출 기업 300개사를 대상으로 ESG 실사 대응 현황을 조사한 결과, 52.2%가 “ESG 경영이 미흡해 향후 EU 등 외국의 원청 기업과 맺은 계약이나 수주가 파기될 가능성이 높다”고 말했다.

해외 사업장이 있는 수출 기업들의 경우 고민은 더욱 깊다. 아프리카, 서남아시아, 동남아시아 등 개발도상국에서는 현지 인권 및 환경 수준과 실사법에서 요구하는 수준 간 괴리감이 커 관리가 어렵다는 목소리도 나온다.

반도체 부품을 공급하는 중견기업 ESG업계 관계자는 데일리임팩트에 “해외 사업장은 대부분 환경·인권 데이터 자체도 뽑을 수 없을 정도로 열악한데, 어디서부터 손을 대야 할지 난감하다”고 말했다.

전문가들은 업종별 해외 공급망 이니셔티브 가입과 전사 차원의 리스크 관리가 필요하다고 조언하고 있다.

김민석 지속가능연구소 소장은 데일리임팩트에 “ IT업계 인권 실사 규범인 RBA(책임있는 비즈니스 연합 행동규범) 등 업종별 실사 관련 이니셔티브에 가입해 동종업계 간 정보교류와 공동 대응이 필요하다”며 “비용 부담이 된다면 적어도 1차 협력업체 대상만이라도 ESG 수준을 확인하고 개선할 필요가 있다”고 조언했다.

이준희 법무법인 지평 ESG센터 그룹장은 "공급망 실사법 등 ESG 관련 규제가 비관세장벽으로 적용되고 있기에, 수출기업을 필두로 리스크 관리에 초점을 맞춰야 한다"며 "특히 제품정보관리 및 공개, 생산, 계약관리 등 비즈니스 전 과정 내 인권·환경 이슈 관리가 중요하다"고 말했다.